Intensivstationen

Wolfgang Ullrich

Wie gut man Lois Hechenblaikner als Aufklärer mit Großbildkamera bezeichnen könnte,

machen andere seiner Serien deutlich – am besten vielleicht eine, die Aprés-Ski-Stadln

gewidmet ist, welche seit rund drei Jahrzehnten am Rande der Skipisten und Talstationen

boomen.

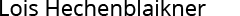

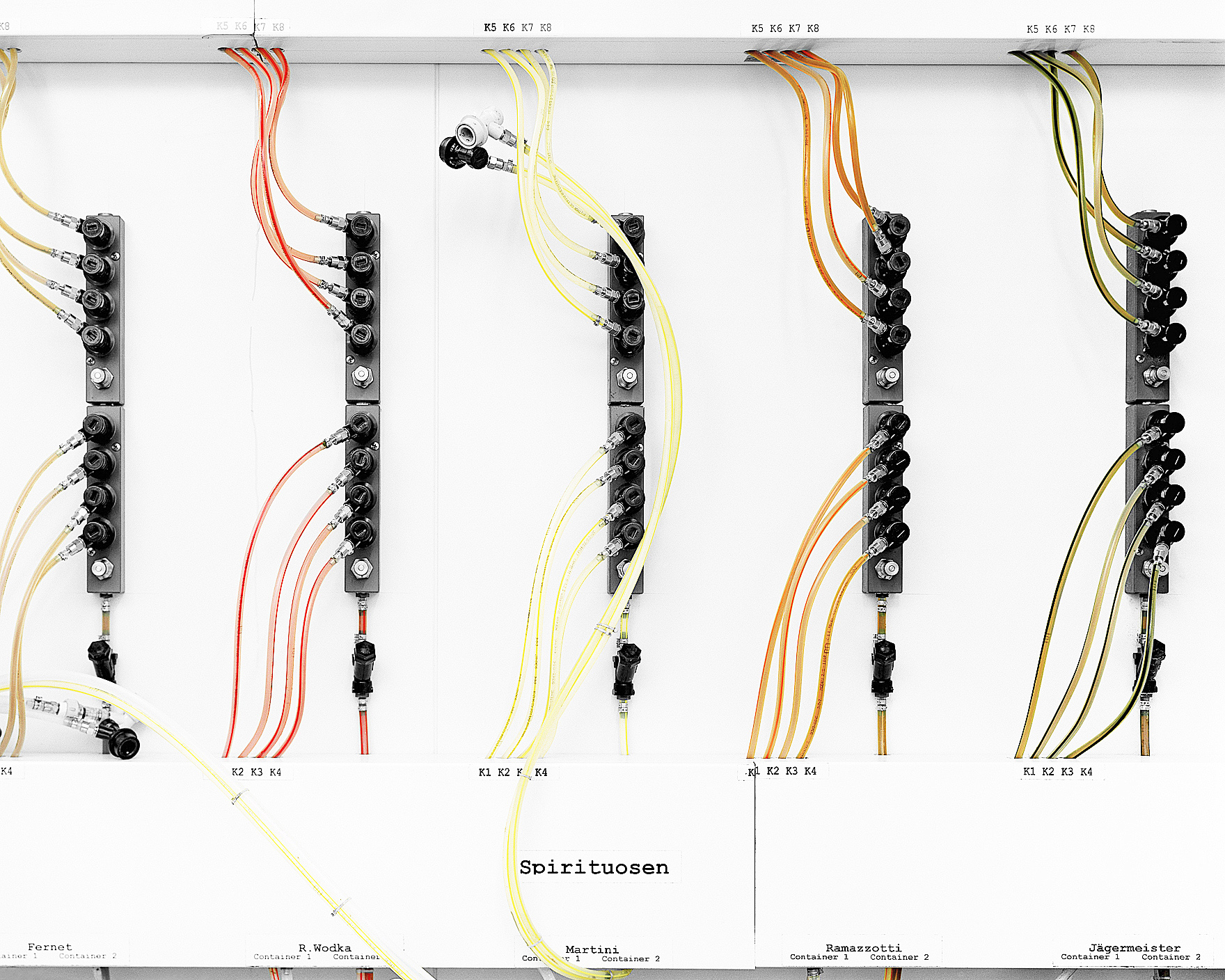

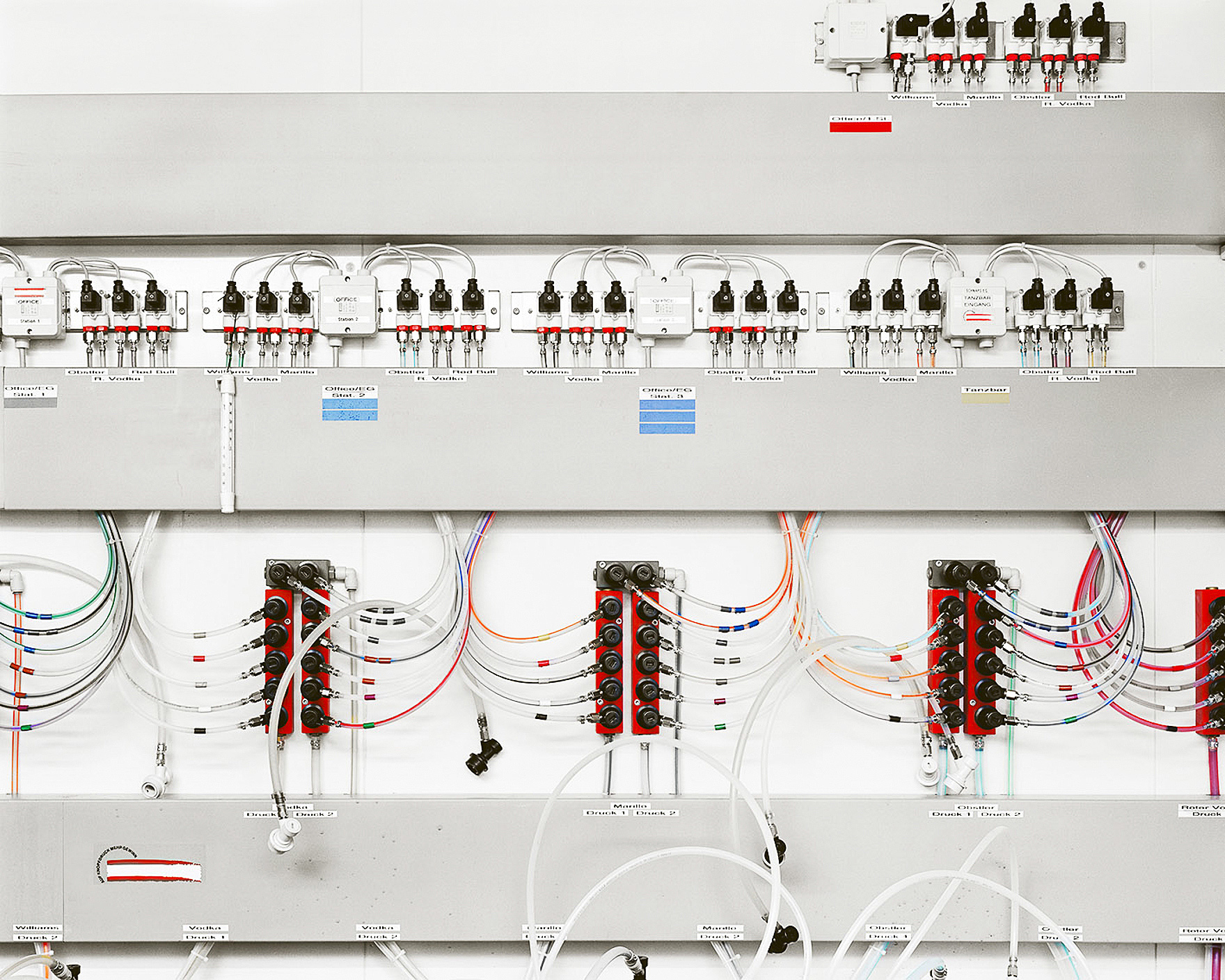

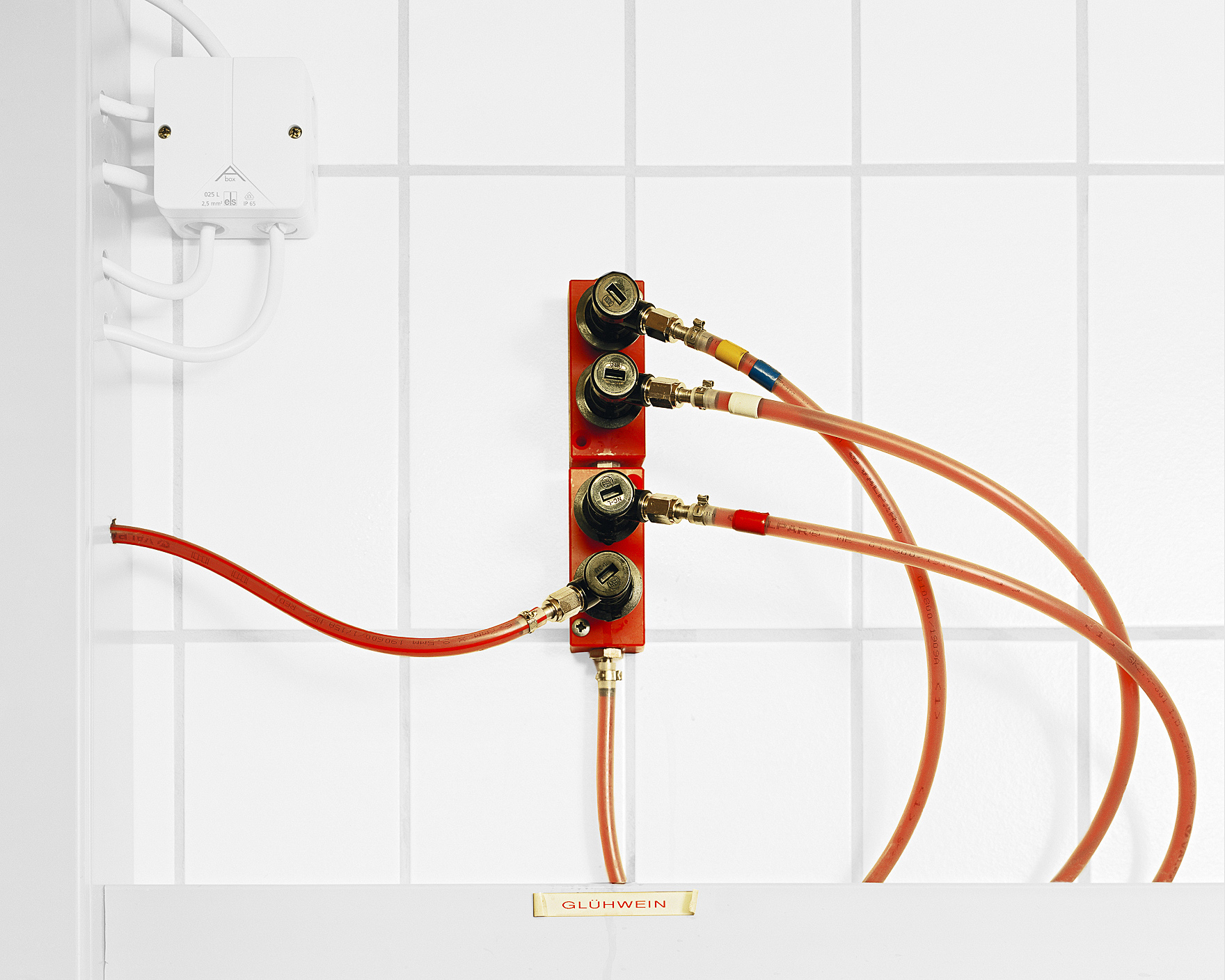

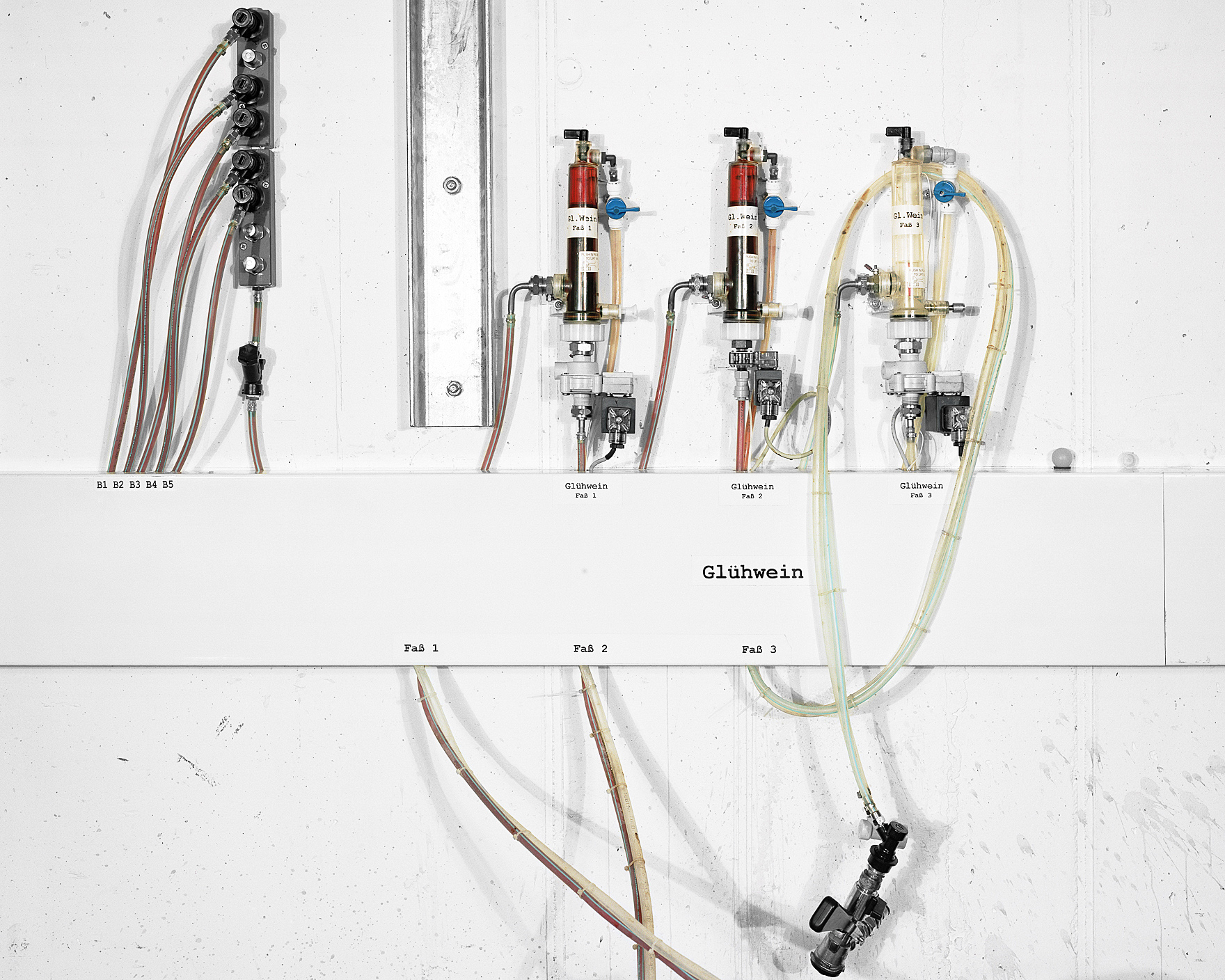

So urig die Schankräume inszeniert sein mögen, um den Gästen mit holzvertäfelten

Wänden oder geschnitzten Möbeln den Eindruck einer authentischen Wirtskultur zu suggerieren,

so anders wird das Bild, wenn man sich in die Keller dieser Stadl begibt.

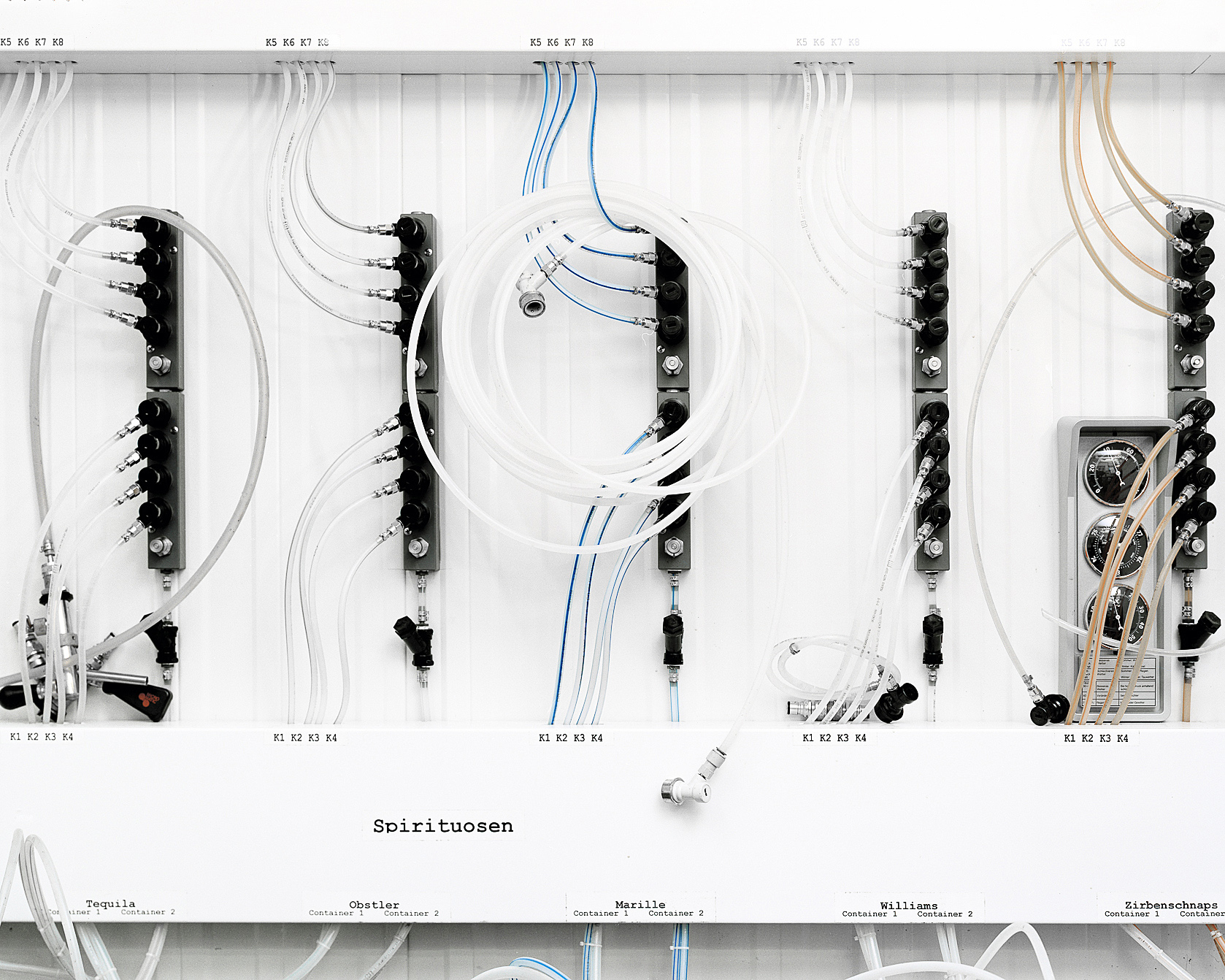

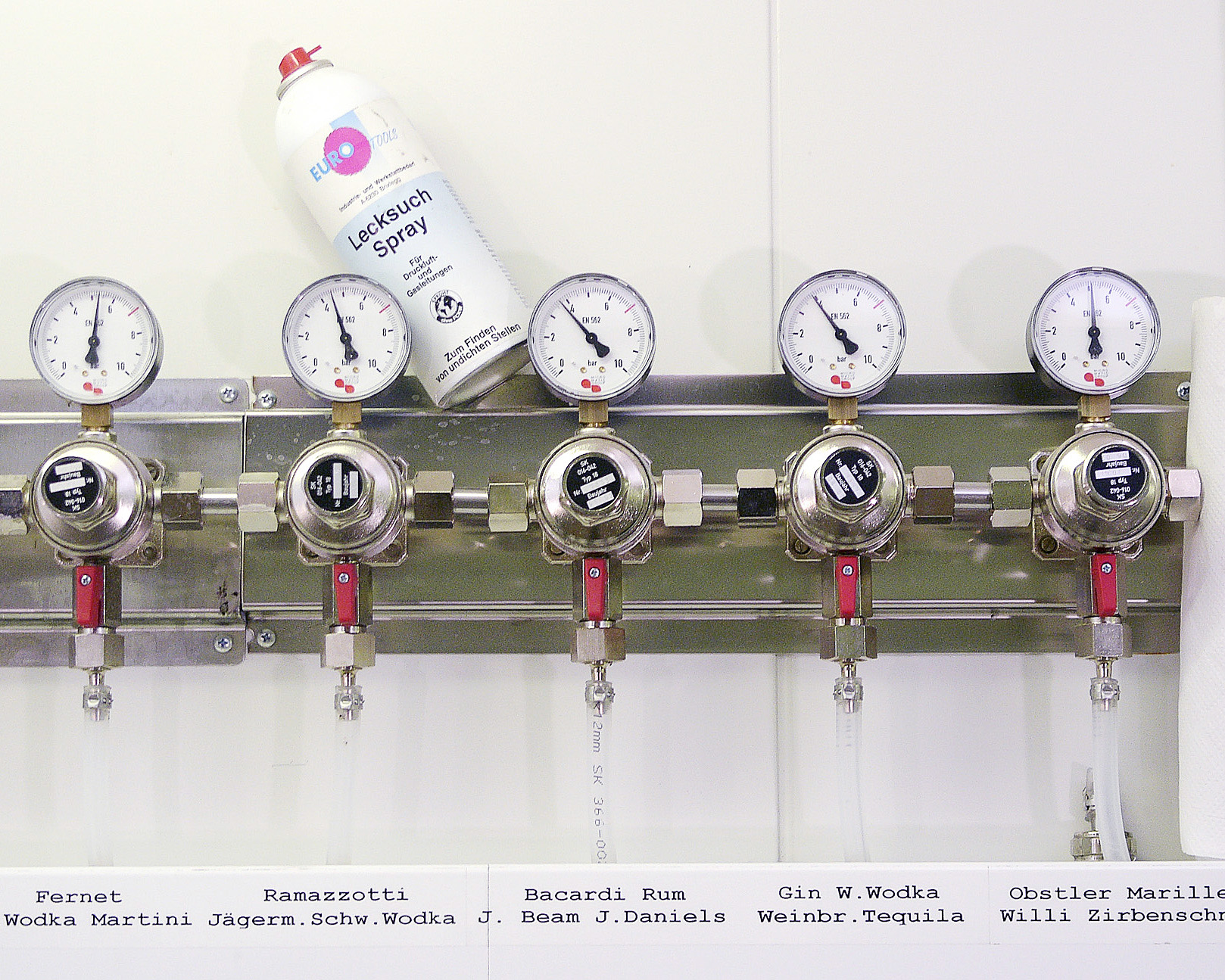

Sie sind technisch-clean, vor allem aber voll mit Schläuchen in verschiedenen Farben, sauber

verlegt wie Elektroleitungen in einem Maschinenraum, manchmal auch zu einem riesigen

Kabelsalat ineinander verknäult. So kompliziert stellt man sich die Apparaturen eines

Teilchenbeschleunigers vor – dabei geht es doch nur um Bier und Jagatee, Glühwein und

Wodka. An Getränke denkt man hier freilich nicht, vielmehr fragt man sich bei Betrachtung der

Fotos, mit was die Gäste eigentlich abgefüllt werden. Wären die Schläuche nicht an einer

zentralen Schalttafel beschriftet, vermutete man sogar Chemikalien in ihnen, zumal sie aus Tanks

und Kanistern kommen. Oder man fühlt sich an Intensivstationen erinnert

(die solche Après-Ski-Stadl für manchen auf ganz andere Weise auch sein mögen).

Daß Gastronomie und Tourismus vor allem eine Frage der Logistik sind, wußte man zwar

bereits, doch wurde es nur selten so anschaulich wie auf diesen Fotos. Und obwohl sich wohl

niemand der Illusion hingibt, die bäuerliche Dorfschenkenatmosphäre, die man ‚oben‘ erlebt, sei

echt, hätte man doch nicht erwartet, als Gast so sehr verwaltet zu werden: Computergesteuerte

Meßsysteme im Keller halten genau fest, wie viel jeweils konsumiert wird.

Was Hechenblaikner macht, erinnert daher auch an die Praktiken antiker Philosophen:

Um ihre fleischliche Lust zu zügeln, übten sie sich bekanntlich darin, beim Anblick einer schönen

Frau an ihre Eingeweide zu denken; schlagartig verschwand jegliches Begehren. Hier zeigt sich

erneut der Skeptiker, der einen Eindruck zum Kippen bringen kann, eine Kehrseite entdeckt und

so insgesamt eine Ambivalenz, eine Unsicherheit erzeugt und damit auch andere zumindest zum

Zweifeln bringt. In seiner gesamten Arbeit geht es Lois Hechenblaikner darum, solche Kehrseiten

– die dünne Oberfläche des schönen Scheins – aufzuzeigen.

Wolfgang Ullrich, geboren 1967, war von 2006 bis 2015 Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Er lebt als freier Autor in Leipzig. In zahlreichen Publikationen befasst er sich mit Geschichte und Kritik des Kunstbegriffs, bildsoziologischen Fragen sowie Konsumtheorie. Bücher (Auswahl): Mit dem Rücken zur Kunst. Die neuen Statussymbole der Macht (2000); Die Geschichte der Unschärfe (2002); Tiefer hängen. Über den Umgang mit der Kunst (2003); Was war Kunst? Biographien eines Begriffs (2005); Bilder auf Weltreise. Eine Globalisierungskritik (2006); Habenwollen. Wie funktioniert die Konsumkultur (2006); Gesucht: Kunst! Phantombild eines Jokers (2007); Raffinierte Kunst. Übung vor Reproduktionen (2009); Wohlstandsphänomene (2010); An die Kunst glauben (2011); Alles nur Konsum. Kritik der warenästhetischen Erziehung (2013); Des Geistes Gegenwart. Eine Wissenschaftspoetik (2014); Siegerkunst. Neuer Adel, teure Lust (2016); Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie (2022).

Hüttenzauber

Evelyn Finger

Wenn die berauschende Wirkung des Skifahrens nachlässt – der Herzschlag sich beschleunigt, das Körpergewicht wieder spürbar wird, der Fahrtwind nicht mehr bei jedem Atemzug eine Überdosis Sauerstoff in die Lunge presst, wenn das Hochgefühl des Tages verfliegt und die Nacht sich schwerfällig aus dem Tal heraufwälzt, dann wird es Zeit für einen Glühwein mit Schuss.

Jeder Rausch zieht einen anderen nach sich. Aprés Ski ist die logische Folge des Skifahrens, so wie Alkohol die Konsequenz von Alkohol ist.

In Jack Londons autobiografischer Erzählung König Alkohol gehen die körperlichen Ekstasen des Naturerlebens nahtlos in die künstlich erzeugten Delirien der Saloons über. Amerikas Experte für die Schönheit der Natur und die Abgründe der Trunksucht war selbst Alkoholiker.

Über die „weisse Logik“ des Trinkens schrieb er, dass sie nur dem unerschütterlichen Säufer zuteil werde: Aufrecht steht er an der Bar, und je mehr Gläser er kippt, desto illusionsloser wird sein Blick auf die Welt. Er gerät in einen Exzess geistiger Klarheit, er sieht die Sinnlosigkeit des Daseins, bewahrt aber Haltung. Stolz berichtet der Erzähler, wie er als Halbstarker einmal einen Robbenjäger unter den Tisch getrunken hat.

Diese Art Machismo droht in unserer Epoche der schicken Mixgetränke auszusterben. Doch an den Skipisten ist noch Platz für das Abenteuer eines Vollrausches. Warum nur führen alle Pisten an die Bar? Warum giert der Skifahrer mitten in der Erhabenheit winterlicher Gipfelpanoramen noch nach billigem Fusel?

Der Fotograf Lois Hechenblaikner zeigt uns die alpenländische Ballermann-Infrastruktur in ungewohnter Nüchternheit. Bei Tageslicht hat er gastlich wirkende Gastwirtschaften besucht und deren sterile Melancholie dokumentiert: die Parade der Plastikhocker, die schlaffen Kunstblumen, den traurigen Papierpinguin, die musikantenstadelhafte Blockhütte auf einer schneefreien Dorfstraße, die handgeschnitzte Abfüllrampe.

Wir kennen die Tristesse d´apres aus zahllosen Reportagen, mit denen die Zeitungen und Fernsehsender während der Skisaison Stimmung machen. Da tanzen grölende Menschen zu primitivem Amüsierpop á lá Anton aus Tirol. Üppige Dirndlmädchen servieren heißen Likör namens Eierbeißer.

Doch erst Hechenblaikners stille, menschenleere Fotos verdeutlichen uns die geheime Anziehungskraft der albtraumhaften Schankkulissen. Die Standleitungen für Glühwein, Obstler und Bier führen von den unsichtbaren Tanks direkt in das Zentrum der unsichtbaren Angst, wo die größte Furcht des Skifahrers die von der Ernüchterung ist, vor dem Absturz in die graue Realität, der dem rasenden Gefühlsausnahmezustand auf der Piste folgt.

Nach dem Rausch ist vor dem Rausch. Deshalb sehnte sich Jack London in den Weiten Alaskas nach einem Saloon. Deshalb ergab sich Ernest Hemingway nach seinen ausgedehnten Skitouren durchs Montafon genüsslich dem Suff. Deshalb konnte Hans Fallada nicht aufhören zu trinken, und Thomas von Quincey konnte nicht aufhören, Opium zu essen.

Jeder Rausch ist eine Entgrenzungserfahrung, die Grenze aber, über die wir hinauswollen, ist die Todesangst. Sie wirkt im Alltag wie eine Bremse. Weil wir uns unserer Sterblichkeit bewusst sind, vermeiden wir Risiken. Im Risikosport schaffen wir uns schon zu Lebzeiten einen Unsterblichkeitskick. Denn der Mensch kann nicht leben, ohne die Bremse gelegentlich zu lockern.

Mit den Worten John Waynes in dem Western The Shootist: „Traue keinem Mann, der keinen Alkohol trinkt“. Traue keinem Skifahrer, der sich noch nie in die Hölle des Aprés-Ski gestürzt hat.

Dieser Text erschien im ZEIT MAGAZIN Nr. 6, 2010

Evelyn Finger, Jahrgang 1971, studierte Germanistik und Anglistik und schrieb für verschiedene Tageszeitungen über Kulturthemen. 2001 kam sie zur ZEIT. Sie arbeitete unter anderem in den Ressorts Literatur und Feuilleton. Ihr besonderes Interesse gilt den beiden deutschen Diktaturen. Ab April 2010 baute sie für die ZEIT das neue Ressort »Glauben & Zweifeln« auf, das sie leitet. 2015 war sie als Fellow der Transatlantic Academy für das Thema »Religion and Foreign Affairs« in Washington. Ihr Augenmerk richtet sich vor allem auf die Religionsfreiheit und die Rolle der Religion in den Weltkonflikten.